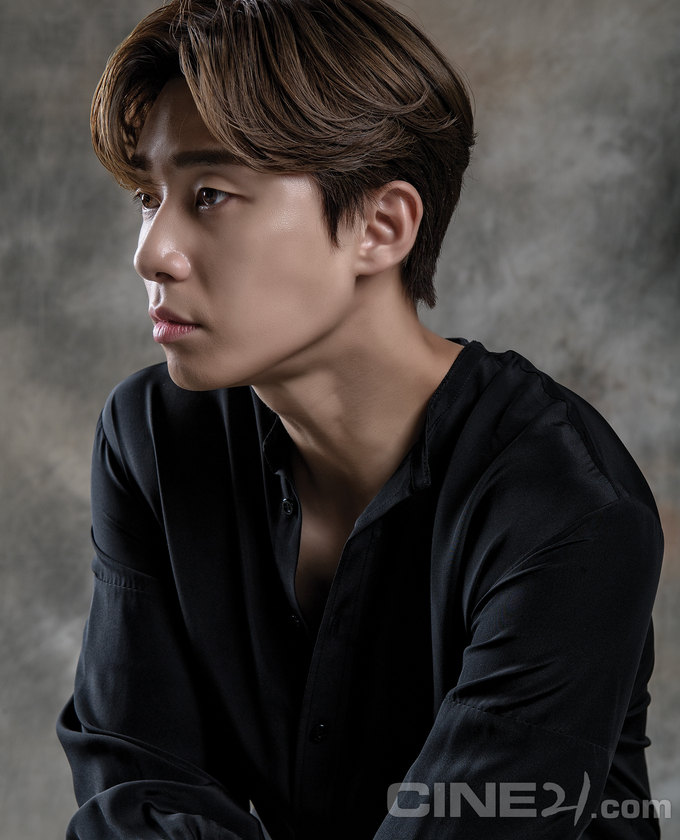

밝고 훈훈한 서니 사이드의 박서준은 <사자>에 없다. 어린 나이에 아버지를 잃고 신에 대한 미움을 키우며 격투기 챔피언으로 성장한 남자. 포효하는 신의 사자, 용후. <사자>에서 박서준이 연기하는 용후는 검붉게 달아오른 쇳덩이 같은 남자다. 낯선 장르에 낯선 캐릭터. 박서준 스스로 <사자>는 “연기하는 매 순간 어려웠던 작품”이라고 했다. 그럼에도 새로운 시도를 겁내지 않는 호기로움은 어둠 속으로 저벅저벅 걸어가는 용후의 기운을 닮았다.

-<사자> 크랭크인 전, <기생충>에서 기우(최우식)에게 과외를 넘겨주는 친구 민혁으로 잠깐 출연했다.

=봉준호 감독님 현장이 어떨지 늘 궁금했는데 잠깐이라도 그 현장을 경험할 수 있어 영광이었다. 당시 드라마(<김비서가 왜 그럴까>) 촬영 중이어서 ‘좀더 여유가 있었다면 더 많이 보고 느끼고 왔을 텐데’ 하는 아쉬움이 들지만 충분히 행복한 경험이었다. 또 하나 뿌듯했던 건, 출연 분량이 짧았음에도 불구하고 시나리오의 일부가 아니라 전체를 받았다는 거다. (웃음)

-<청년경찰>(2017)에 이어 <사자>까지, 김주환 감독과 연이어 두 번째 작품을 함께한다.

=익숙한 사람과 작품을 하면 친해져야 하는 과정이 생략돼 좋은 것 같다. 작품에 대한 이야기도 더 편하게 나눌 수 있고. 만약 비슷한 장르에 비슷한 캐릭터였다면 자기복제에 대한 걱정도 했겠지만 <청년경찰>과 <사자>는 전혀 다른 영화고, 내게서 새로운 모습을 발견해준 감독님에게 감사하다.

-용후는 격투기 챔피언으로, 구마사제 안 신부(안성기)를 만나 악을 상대하게 된다. 우연의 일치인지 격투기 선수 역은 드라마 <쌈, 마이웨이>에서도 연기한 바 있다.

=비교적 최근에 출연한 드라마에서 이미 보여준 모습이라 좀 걱정을 했다. 그런데 용후는 악을 상대하는 인물이고 파이터로서의 모습이 있어야 한다. 그렇다면 종합격투기만큼 강렬한 스포츠가 없겠더라. 용후가 축구선수 출신인 것도 이상하지 않나. (웃음) 그리고 한번 경험해봤던 직업이기 때문에 옥타곤에 올라섰을 때 어색함이 덜했다. 그 경험이 도움이 되더라.

-용후는 손바닥에 생긴 성흔의 특별한 힘을 이용해 악을 물리친다. 일반적인 액션과는 다른 액션을 구사해야 했다.

=<청년경찰>을 예로 들면, 그때는 무기를 쓰거나 몸을 이용해 일반적인 액션영화처럼 부딪히면 됐다. 그런데 <사자>의 액션은 성흔의 힘을 이용한다는 특별한 설정이 있다. 이런 상황에 처해본 적도 없고 그렇게 살아본 적도 없어서 ‘내 손이 이렇다면 어떻게 해야 할까’를 끊임없이 의식할 수밖에 없었다. 상황에 예민하게 반응해야 했다. 신경 써야 할 것도 한두 가지가 아니었다. 액션도 해야지, 연기도 해야지, 호흡도 신경써야지, 앵글도 신경 써야지. 몸 쓰는 장면에선 한번에 오케이가 난 적이 없다. 고난도의 작업이었다.

-만화 같기도 한 비현실적인 상황을 실제인 듯 믿고 집중하며 연기하는 게 중요했겠다.

=그런 점이 흥미롭고 신선했지만 결국 그게 가장 어렵고 중요한 숙제였다. 어떻게 연기를 통해 이야기를 현실감 있게 전달할 것인가. 내가 할 수 있는 건 최대한 인물의 감정에 집중하는 거였다. 관객이 이 인물을 따라가다 보면 설득력이 생기게끔. 그런데 초현실적인 상황 속으로 들어가 연기하려니 매 순간이 어려웠다. 시작은 ‘이번 작품 흥미롭겠다’였는데 나 자신과 부딪히고 싸우는 과정의 연속이었다. ‘아직 멀었구나’ 하는 생각이 절로 들었다. (웃음) 그래도 촬영이 끝날 때쯤엔 큰 산을 하나 넘은 기분이었다.

-리더십도 있고 현장의 분위기도 이끌어가는 편인 것으로 안다.

=분위기는 함께 만들어가는 거라고 생각한다. 물론 그런 건 있다. 현장에서 나는 카메라에 찍히는 사람이고, 사람들의 시선이 내게 집중되는 경우가 많다. 그걸 인지하고 행동하는 게 필요하다. 컨디션이 안 좋다고 인상을 찌푸린다든지 안 좋은 모습을 보이는 건 현장의 매너가 아니다. 현장은 즐거워야 하고, 현장에 가는 것도 즐거워야 한다.

-<사자>가 시리즈로 제작되길 바라나.

=그러길 바라고 시작했다. 감독님과도 우리나라엔 왜 이런 장르영화 시리즈물이 없을까라는 생각을 공유했다. 여러 시네마틱 유니버스를 보고 자란 세대다. 그런 유니버스를 우리는 왜 만들 수 없을까라는 생각을 했다. 그 이유는 현실적으로 한국의 영화시장이 작기 때문인데, 그 안에서 어떻게 시도해볼 여지가 있지 않을까 싶었고, <사자>는 그런 마음으로 시작한 영화다. 시리즈로 만들어지기 위해 가장 필요한 건 관객의 사랑이다. (웃음) 많은 분들이 영화를 봐주고 다음 이야기를 궁금해한다면 충분히 시리즈로 만들 수 있을 것이다. 하나의 캐릭터를 꾸준히 연기하며 캐릭터와 함께 나이 먹어가는 모습도 꿈꿔본다. <로건>(2017)의 마지막이 선사한 감동을 잊을 수 없는 것처럼.