볼라벤이 한반도에 상륙하자 어김없이 마녀 빗자루처럼 간판이 날아다녔다. 간판에 치여 사람이 다쳤다는 뉴스들도 알뜰하게 타전되었다. 우리 동네 청국장집 간판은 20여 미터를 날아 경찰서 앞마당에 체포되었다. 여기 한국은 태풍 속에서 간판들이 날아다니며 호객 행위를 하는 마법의 나라다.

경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서 가장 자영업자가 많은 한국. 이 나라 도시에 넘쳐나는 커다랗고 볼품없는 대형 간판들은 변변한 안정성 검사도 없이 건물에 위태롭게 매달린 채 태풍이 볼 때마다 호시탐탐 비상을 꿈꾼다. 악다구니하듯 매달려 있는 이 불안한 간판들이야말로 압축적 근대화를 거치면서 피로에 휩싸인 한국사회의 얼굴 표정에 다름없을 것이다.

간판은 도시의 얼굴, 도시의 정체성이다. 세계에서 이렇게 간판이 많은 나라는 홍콩과 일본 정도일 텐데, 한자 모양을 강조하는 홍콩 간판이나 강렬한 색 사용으로 그 존재감을 드러내는 일본 간판과 달리 한국 간판은 아무런 정체성이 없다. 색, 모양, 크기를 모두 달리한 채 도드라지기 위해 악을 쓸 뿐이다. 흡사 경마장 풍경 같다.

이런 경마장 간판 문화는 ‘취향’은 없고 ‘욕망’만을 표상한다. 압축적 근대화 속에서 성장만을 외치며 질주하다가 공동체성과 장소성 모두를 상실했기 때문이다. 굳이 간판을 통해 목청을 높이지 않아도 손님들이 알아서 찾아가는 상호적 관계가 붕괴된 탓이다. 장소성과 정체성을 잃어버린 자영업자들의 불안을 위로할 수 있는 건 오로지 간판 크기뿐이다. 건물 미관을 훼손할 정도로 비대해진 간판들의 이면에는 도태에 대한 불안이 도사리고 있다.

그동안 영화를 찍어오며 두개의 간판을 만들어 달았다. 모두 게이 바 간판이었다. 30년 전만 해도 게이 바 간판은 아예 없거나, 있어도 손바닥만 한 크기였다. 지금도 게이 바 간판 크기는 가독될 정도의 크기 이상으로 진화하지 않는다. 굳이 조잡한 간판으로 호객하지 않아도 게이들은 그곳이 어떤 곳인지 알고 간다. 아이러니하게도, 부정당한 정체성을 안고 살아온 동성애자 마을의 상가들이야말로 그 장소의 정체성을 확고하게 지키고 있는 셈이다.

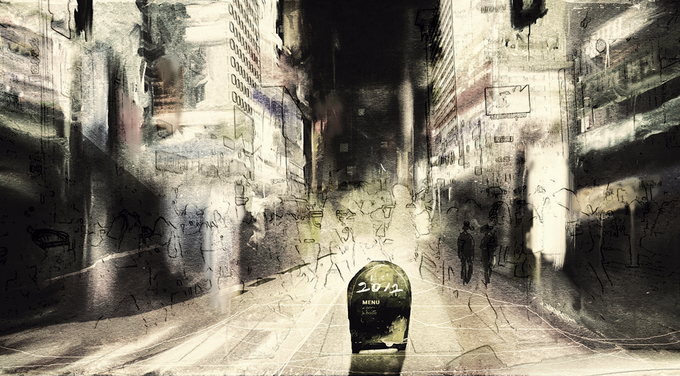

간판은 그 도시의 문패다. 장소에 대한 기억과 삶의 흐름을 드러내는 정체성의 표지. 하지만 한국의 간판들은 도시의 묘비명에 진배없다. ‘돈’을 위해 삶, 이웃, 전통, 정체성, 취향의 자존감을 희생해버린 도시의 묘비명. 또한 경쟁 위주의 광포한 삶을 살아내고자 악을 썼던 서민들의 상흔이기도 하다.

각 도시에서 간판 문화에 대한 반성이 조금씩 일기 시작했다. 그나마 다행이지 싶다. 하지만 그것이 단지 도시 미관을 위해 행정적으로 강제되는 거라면, 그저 텅 빈 기호의 나열에 지나지 않는다. 자영업자들이 스스로 자존감을 가지며 그 장소에 대한 기억과 약속을 통해 정체성을 찾을 때야 비로소 간판은 도시 속에서 가스등처럼 반짝일 거다. 말하자면 우리네 삶을 바꾸어야 한다.

발터 베냐민의 말을 빌려보자. “지금 이 시대의 현대적 도시는 미래의 폐허이다.” 하지만 정체성 없이 그저 허기지듯 난립하는 한국 간판 문화를 보자면 “지금 이 시대의 현대적 도시는 시간의 폐허다”.