노동운동을 하느라 학교를 떠났던 선배가 몇년 만에 돌아왔다. 1980년대 운동권 대학생은 어떻게 생겼을까, 우리는 모두 두근두근했지만 여전히 노동운동을 하는 중이었던 그의 모습은 볼 수 없었다, 1학년이 주로 듣는 전공 필수 과목 중간고사 날까지는. 과연 노동운동가답게 아저씨 기지 바지와 아저씨 광택 티셔츠를 입은 그는 무섭고도 날카로운 눈빛을 빛내며 강의실을 관찰하다가 내 옆에 와서 앉았다. “1학년이지? 내가 공부를 많이 못했다. 네 답안지 좀 볼 수 있겠냐.” 동기들은 경악했다. 고르고 골라 왜 하필 쟤야. 아아, 선배님, 눈빛만 날카로웠지 안목은 무디기 그지없으시군요.

공부를 매우 잘하게 생겼지만 겉모습만 보고 사람 판단하면 안 된다는 교훈의 살아 있는 증거인 나는 간신히 절반 채운 답안지를 내고 강의실을 떠났고, 선배는… 한 학기를 더 다녔다. 12년 공부해서 들어온 대학, 10년 만에 졸업했다. (워낙 글씨를 못 써서 선배는 내가 쓴 절반의 답, 그것의 절반도 알아볼 수 없었다고 한다.) 대학을 향해 또는 대학과 더불어 살았던 세월만 22년, 그 사람이라면 진정 대학생의 도(道)를 깨우쳤을까. 며칠 밤을 새우면서 시험 공부도 아니고 무려 ‘과제’를 했다는 21세기의 바쁜 대학생에게 충격을 받았던 어느 날, 가진 거라곤 시간뿐이었던 90년대 학번은 문득 궁금해졌던 것이다.

오래전 우리 학교에서 70년대 대학생들의 시위 장면을 찍는다며 영화에 출연할 엑스트라를 모집했을 때였다. 의상은 각자 준비할 것, 단 남학생은 검은 바지에 하얀 셔츠. 아니, 70년대 청춘이라면 장발에 통기타, 청바지가 아니었던가요, <쎄시봉>에선 그렇던데.

하지만 90년대건 70년대건 모름지기 운동권이라면 아저씨처럼 입어야만 한다는 역사와 전통이라도 있는 것인지 집회하러 모인 <그해 여름>의 대학생들도 이병헌 빼고는 하나같이 흰 셔츠에 검은 바지 차림이었다. 오달수가 대학생으로 나오다니 이 무슨 객기냐고 비웃었는데, 영화 보니까 그럴 만도 해, 저렇게 입으니까 몽땅 아저씨야. 아니, 오달수는 청바지 입어도 이미 아저씨지만. 70년대 학번인 우리 과 교수님 신입생 시절 사진을 봤더니 지금하고 얼굴이 똑같아서 <여고괴담> 같았는데, 소년에서 곧바로 아저씨로 진화한 그 시절 청춘들에게 애도를.

그러나 그처럼 황폐한 70년대에도 낭만은 있어 농활 떠난 대학생 이병헌은 들꽃처럼 어여쁜 시골 처녀 수애와 사랑을 속삭이지. 농활, 대학 생활의 꽃, 10년만 지나면 종일 책상 앞에 앉아 키보드 두드리느라고 척추측만증과 거북 목을 가지게 될 청년들에게 주어진 소중한 체험, 삶의 현장. 농활을 앞두고 나의 선배들도 낭만에 들떠 있었다. “혜은이는 아직도 그렇게 예쁘겠지?” “무슨 말이야! 더 예뻐졌겠지!” “혜은이 집에 데려다주는 건 내가 한다.” 염불보단 잿밥, 노동의 기쁨보단 낼모레 차일지라도 일단은 연애. 혜은이 타령을 들으면서 마을에 도착했더니 과연 혜은이는 새하얀 얼굴과 새카만 눈동자, 가늘고 긴 팔다리가 너무도 예뻤으나… 고등학교 1학년, 그러니까 지난해엔 중학생. 이봐, 우리 과에 아무리 (예쁜) 여자가 없어도 그렇지, 범죄자냐.

그리고 10년이 지나 80년대가 되었어도 시절은 여전히 하 수상했으나 피 끓는 청춘들의 낭만은 사그라질 줄을 몰랐다. 미 문화원을 점거한 대학생들(과 한명의 철가방)의 사랑이 꽃피는 <강철대오: 구국의 철가방>. 경찰 수백명과 맨손으로 대치하는 험한 상황에서도 수배 중인 운동권 스타와 그를 숭배하는 예쁘고 착한 여학생은 남몰래 뜨거운 포옹을 나누었답니다. (하지만 아무리 잘생겼어도 10kg 찌고 옳지 못한 스타일의 안경을 끼면 조정석이 김인권 된다는 게 이 영화의 진정한 교훈.)

노래 잘하고 카리스마 넘치고 잘생긴 혁명 투사 문모(조정석)를 보고 있노라니 신입생 시절, 인문대 여학생들의 마음을 사로잡았던 모 과 학생회장이 떠올랐다. 쟤네 과 학생회장은 신성우 닮았는데 왜 우리 과 학생회장은 이문세를 닮았어, 둘 다 가수처럼 생겼으면 뭐해, 장르가 다른걸.

그리고 다시 10년이 지나면, 만세, 1990년대다. 학생운동의 시대는 저물었지만 취업난의 시대는 아직 오지 않아 <건축학개론>의 납뜩이(조정석)처럼 “대학생이 연애를 하라고 대학생이지”라고 당당하게 외치며(근데 자기는 재수생) 베짱이처럼 마냥 놀 수 있었던 축복의 10년. 복학생이건 신입생이건 나이로 차별받지 않고 대동단결했던 그 시절에, 한껏 깃을 세운 폴로 티셔츠(잘못하면 디즈니 버전 백설공주 되는 수가 있다)에 면바지를 입고 이스트팩 가방을 짊어진 대학생들은 밥 먹고 하는 일이 오직 농구였고, 팩차기였고, 족구였다. 그래, 족구가 제일이었다.

다만 족구를 하고 싶었을 뿐인 한 복학생 청년의 슬픈 이야기 <족구왕>을 보면서 나는 경악했다. 어찌하여 족구가 면학 분위기를 해친단 말인가, 남들이 족구하느라고 공부 안 하면 족구를 하지 않는 나로선 참으로 좋지 아니한가(아, 이건 아닌가). 그 영화를 보니 자투리 공간에 모여 족구를 했던 나의 대학 시절과는 다르게 정식 족구장이 있는 좋은 시절이 잠깐 존재했던 것도 같지만, 족구장만 있고 족구인은 없는 슬픈 2000년대였나 보다.

이렇게 40년의 역사를 훑어보아도 대학생다운 대학생이란 무엇인지 모르겠다. 중년 실업자로 살아가고 있는 지금, 다시 스무살 대학생이 될 수 있다면 나는 베짱이를 포기하고 입학하자마자 공무원 시험 공부를 할까, 아니면 한껏 꿈을 키워 고시 공부를 할까. 아니, 그렇진 않을 것 같다. 그땐 내 앞에 무엇이 있는지 몰랐지만 지금은 알고 있기 때문이다. 스무살의 젊음이 사라진 자리는 그 무엇으로도 채울 수 없다는 걸 알고 있기 때문이다.

다시 대학생이 된다면?

그렇지 않아도 빛나는 청춘의 날들을 더욱 빛나게 했던 두세 가지 것들

추억의 노동

<건축학개론>을 보고 80년대 운동권이었던 건축과 교수에게 물었다, “건축과 학생들은 진짜 그렇게 모형 같은 걸 만들어서 여자한테 주고 그랬어요?” 교수는 흐뭇해졌다. “왕년에 내가 만들었던 모형만 해도….” 아, 투쟁의 날들에도 사랑은 꽃피었군요, 예나 지금이나 대학생이란 대부분 가난한 처지인 탓에 돈 대신 몸을 써서 연애를 하곤 했다. (뭐, 연애란 게 원래 몸으로…. 이하 19금.) 그 시절, 비록 가난하였으나 십자수와 뜨개질, 마사지 등의 온갖 기예를 자랑하며 연애를 거듭하던 선배는 MT 가서 머리 말리는 나를 물끄러미 보더니 말했다. “너 드라이 되게 못한다. 내가 해줄까? 나 잘하는데.” 됐어, 싫어, 그 손은 그냥 넣어둬.

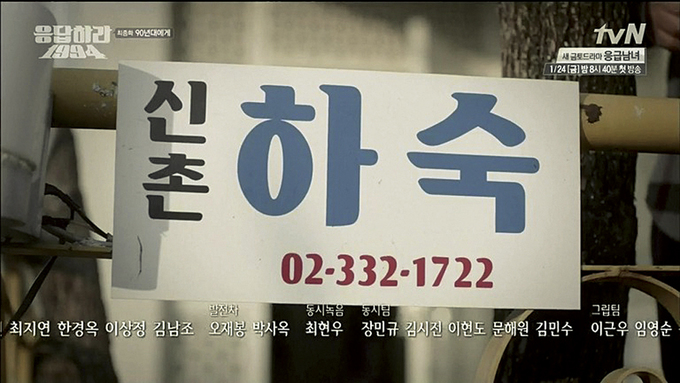

추억의 하숙집

드라마 <응답하라 1994>에 나오는 하숙집은 어디까지나 판타지라지만 나는 그 비슷한 하숙집에서 놀곤 했던 기억이 있다. 하숙생은 전부 우리 과 애들이고, 하숙집 반찬은 대충 우리 반찬이며, 하숙집 어머니는 아무한테나 어머니였던 그곳(다른 점이 있다면 우리는 고아라와 유연석이 아니었기에 서로에게 일말의 사심도 없었다는 사실뿐), 20년 전통을 자랑하는 그 하숙집은 우리 과 선배네 집이었다. 선배가 학교를 7년이나 다니는 바람에 4년이면 끝날 줄 알았던 고생이 한없이 길어졌던 어머니는 장남의 졸업과 더불어 20년 전통의 하숙집을 정리하셨다고 한다.

추억의 기숙사

대학을 졸업하고 숱한 세월이 흐른 뒤에 아무 생각 없이 삼류 공포영화 <여대생 기숙사>를 보았다. 거, 제목하고는. 그런데 레이싱걸처럼 생긴 여대생들이 화끈하게 노는 첫 부분을 보자마자 나는 부끄럽게도 홀로 되뇌고 말았다, 저거야말로 내가 바라던 대학 생활이 아니었던가, 뜨거운 물이 아침에 한 시간 저녁에 한 시간 나오는 먼지투성이 기숙사에서 냉동 만두 데워 먹는 거 말고. 하지만 기숙사만 문제였겠는가, 기숙생도 문제였지. 다시 한번 대학생이 될 수 있다면 공부는 몰라도 운동은 열심히 할 테다, 그렇다고 키랑 가슴이 커지지는 않겠지만.