사립 탐정이나 골치 아픈 일들을 돈 받고 해결해주는 전문가, 말하자면 해결사라고 할 만한 사람들은 영화나 TV에 주인공으로 자주 나온다. 이상한 사건에 얽히기 좋은 직업이면서도 경찰이나 검사와 달리 규정과 직업윤리를 초월해 재미있어 보일 만한 태도로 일하는 사람들이라고 지어낼 수 있는 일이기 때문이다. SF에서도 미래 세계의 탐정이나 우주의 해결사 같은 사람들은 주인공으로 자주 등장한다. 나는 현상금 사냥꾼도 그 범주에 속한다고 생각한다. 그런 만큼 주인공 일행이 현상금이 걸린 우주 해적이나 미래 세계의 범죄자를 쫓아다니는 SF를 찾아보기도 어렵지 않다.

그런 우주의 해결사들이 등장하는 영화 중 오늘 이야기할 영화는 <크리터스>다. 1986년작인 이 영화는 걸작 취급을 받지는 못했지만 그렇다고 유명하지 않다고도 할 순 없다. 그 내용은 우주 저편의 외계에서 범죄를 저질러 검거된 ‘크리터’라는 이상한 우주 괴물들이 탈옥을 하는데 급하게 도망치다 보니 현대의 지구에 떨어진 것이 발단이다. 그 때문에 미국의 한 시골 마을 사람들은 이 우주 괴물을 마주하며 소동을 겪고, 또 한편으로는 우주의 해결사들이 우주 괴물을 붙잡기 위해 지구에 찾아와 조사하고 추적해나간다.

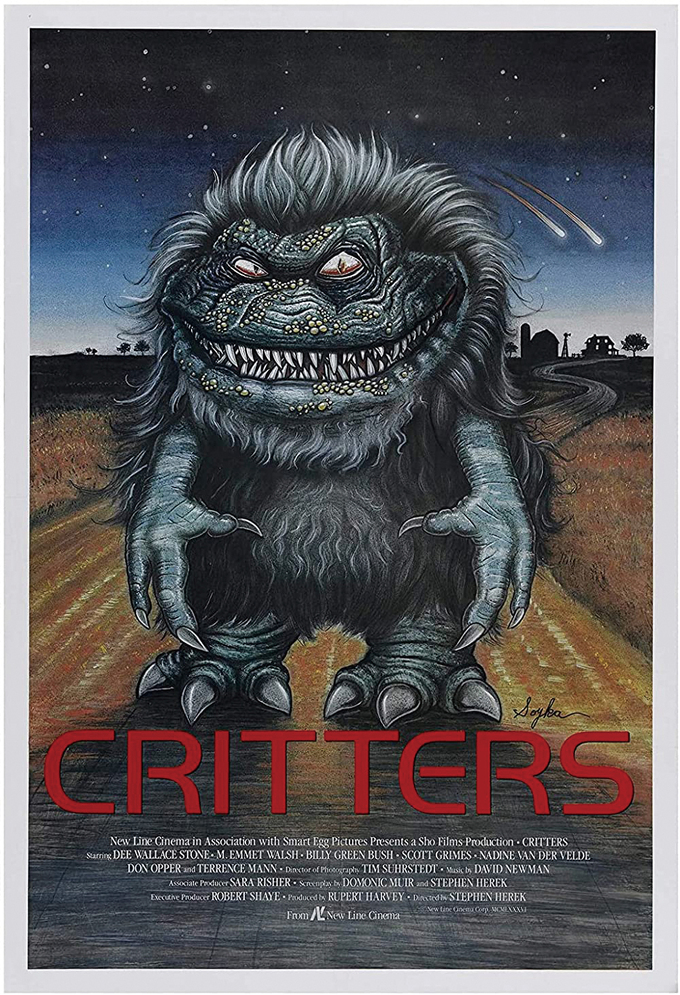

이 영화의 핵심을 하나만 지적하라면 영화의 주인공인 우주 괴물이다. 우주 괴물은 <에이리언> 시리즈의 무서운 괴물처럼 생기지도 않았고, 그렇다고 LA 인근에서 오디션보고 합격한 배우 지망생처럼 생긴 얼굴에 무슨 뿔 같은 것 몇개를 달아놓고 외계 생명체라고 우기는 옛날 SF TV시리즈의 외계인처럼 생기지도 않았다. <크리터스>의 우주 괴물은 요즘 스마트폰의 이모지가 튀어나와 돌아다니는 모양이라고 한다면 얼추 비슷하다. 동글동글한 몸체인데 그 몸의 대부분을 커다란 얼굴과 입이 차지하고 있다. 짧은 팔다리가 달려 있지만 움직일 때는 팔다리를 접고 동그란 몸으로 굴러다닐 때가 많기 때문에 그야말로 이모지 느낌이다. 이모지와 가장 큰 차이는 온몸이 시커먼 털로 뒤덮여 있다는 것과 정체가 우주의 범죄자이기 때문에 주로 야비한 표정을 많이 짓고 있다는 점이다. 그래도 크기는 작아서 강아지 정도의 덩치를 지녔다. 어찌 보면 상당히 귀엽고 깜찍해 보이기도 한다.

이 영화를 실제로 보지는 않았을지라도, 껄렁함과 귀여움이 뒤섞여 있는 우주 괴물의 모습을 1980년대 영화 포스터, VHS 비디오테이프 표지에서 보고 기억하는 사람은 많을 것이다. 그리고 바로 그렇게 생긴 우주 괴물이 주는 느낌이 이 영화의 개성과 분위기, 그 자체다. 귀엽게 생긴 괴물이 떼로 시골 마을을 돌아다니며 난리를 치는 통에 사람들이 당황하고 고생한다는 내용인데, 그러면서도 그 정체는 흉악범이고 무서운 힘을 가진 외계 생물인지라 결코 어린이 동화 수준에 소동이 머물러 있지는 않다. 덕택에 활극은 더 과감해진다. 그저 그런 어린이 동화였다면 알고 보니 괴물이 아이스크림에 약하다든가 착한 마음에 약하다든가, 라는 이야기로 이어지면서 어린이들이 힘을 모아 물리치게 되었다면서 대충 끝나겠지만, 이 영화 안의 우주 괴물과 싸우려면 산탄총을 쏘고 화염병을 만들어 던져야 한다.

영화가 개봉된 후 많은 사람들이 이 영화를 <그렘린>과 비교했다. 괴물의 이름이 제목이라는 점부터가 비슷하거니와 귀엽게 생겼지만 소동을 일으키면 문제가 상당히 험악해지는 괴물 떼들이 미국의 한 마을에서 난리를 친다는 중심 내용도 닮았다. 어린이 영화라고 취급할 영화는 아니지만 가족이 중요한 역할을 하고 어린이들도 꽤 나오기 때문에 아주 살며시 동화 비슷한 느낌이 서려 있다는 점도 공통점이다. 그 때문에 공포물의 특징을 가진 괴물영화인데도 한편으로는 아늑하고 정겨운 마을 분위기가 감돈다는 것도 유사하다. <크리터스>의 감독은 항변하듯이 이 영화를 구상한 시점이 <그렘린>보다 앞선다고 했다는 이야기를 들은 적이 있다. 그러나 <그렘린>이 성공을 거둔 후에 <크리터스>가 나온 만큼 제작진 중 몇몇은 간접적으로라도 영향을 받았을 듯하다.

두 영화의 차이점을 찾아본다면 가장 큰 차이는 역시 <크리터스>가 SF라는 점이다. <그렘린>은 알 수 없는 어느 아시아 먼 나라의 신비로운 전설 속 선과 악이 뒤섞인 괴물을 데려온다는 배경에서 출발해 마법적인 일이 현재에 벌어진다는 환상물 분위기에 뿌리를 두고 있다. 그러나 <크리터스>는 아시아는 신비한 곳이라는 생각을 걸고넘어지지도 않고 선한 괴물과 악한 괴물이라는 식의 이분법적 구도를 사용하지도 않는다. 대신에 <크리터스>에는 번쩍이는 우주선이 하늘을 날아다니는 장면과 광선총이 불을 뿜으면 펑펑 폭발이 일어나는 장면을 곳곳에 집어넣었다.

무엇보다 SF라는 점 덕택에 <크리터스>에는 우주의 해결사, 탐정 이야기도 같이 집어넣을 수 있었다. 이 영화에 나오는 우주의 해결사는 1980년대 SF의 걸작으로 손꼽히는 <터미네이터>와 닮았다. 우리보다 기술이 훨씬 발달된 곳에서 온 무뚝뚝한 추적자들이 현대인들을 놀라게 하면서 그들의 신기한 재주를 보여주는 이야기가 <크리터스>에서도 <터미네이터>처럼 펼쳐진다. 심각하고 어두운 <터미네이터>에 비하면 <크리터스>는 그냥 그런 이야기에서 보여줄 수 있는 재미있는 장면, 우스꽝스러운 느낌만 가져와 살리는 정도다. 그렇지만 그 덕택에 오히려 전체 흐름에서 부드럽게 잘 어울리는 느낌이다.

요컨대 <크리터스>는 SF를 씌운 <그렘린>에 한쪽에서는 <터미네이터> 같은 인물들도 나오는 이야기라 할 영화다. 사실 <크리터스>는 어쩔 수 없는 중저예산 영화라서 SF판 <그렘린>이라고 하기에는 부족한 점도 많다. 정말로 살아 있는 것 같은 놀라운 괴물의 움직임이 관객을 감탄하게 했던 <그렘린>에 비하면 <크리터스>의 특수효과 기술은 그럭저럭 괴물을 보여주는 정도의 수준이고, <그렘린>에서 온 동네에 떠들썩하게 난장판이 벌어지는 것과 비교해보면 <크리터스>는 겨우 한 가족, 집 한 군데에서 일어나는 사건이 내용의 대부분이라서 규모도 작다. 그런데도 지루하지 않고 잔재미도 충분한지라 <크리터스>는 예산에 비해 멋진 성공을 거두었다.

보통 한 영화가 어떤 영화의 아류작인데, 동시에 그때 유행하던 다른 영화도 같이 섞어놓았다라고 하면 오히려 이도 저도 아니게 돼 망가지고 재미없는 경우도 꽤 많다. 그런데 <크리터스>는 SF라는 널찍한 틀 속에서 여러 영화의 특징이 그런대로 볼만하게 잘 붙어 있다. 심지어 반응도 괜찮아 무려 4편까지 속편이 제작됐을 정도다. 이만하면 영화 제작에 관심 있는 사람들이라면 한번 시간을 내 살펴볼 필요가 있는 영화 아닐까?