두 번째 이야기 <휠> 감독 논지 니미부트르

2002-08-16

˝저주받은 인형극단,지금도 존재한다˝

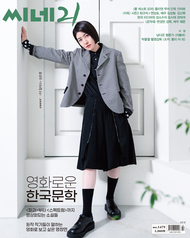

<잔다라>로 널리 알려진 타이감독 논지 니미부트르의 <휠>(Wheel)은 타이판 <전설의 고향>이다. 정확한 연도를 알 수 없는 과거의 타이, 인형극의 장인 타오는 온몸이 마비되는 병을 앓으며 인형의 저주를 떠올린다. 인형을 버리러 나간 아내와 아들은 물에 빠져죽고 타오는 불에 타죽는다. 타오의 인형은 동생의 손에 넘어가지만 인형의 저주는 그치지 않는다. 김지운, 진가신의 영화와 색조부터 확연히 다른 <휠>은 공포로 순식간에 오감을 사로잡는 영화가 아니다. 감독의 관심은 고답적인 느낌이 들 만큼 교훈적이다. 욕망이 불러온 화(禍)는 제목이 의미하는 대로 수레바퀴처럼 돌고 돈다. <잔다라>를 본 관객이라면 비슷한 느낌을 받을 것이다. 아버지의 빗나간 욕정을 혐오하던 잔다라가 아버지가 앉았던 오욕의 의자에 앉아 치욕에 온몸을 떨었던 것처럼 <휠>의 인물들은 재앙을 불러올 물욕에 번번이 눈이 먼다. <잔다라>가 매끈한 에로티즘으로 포장한 것을 <휠>은 공포영화의 외양에 녹여냈지만 결과적으로 <잔다라>만한 울림도 찾기 어렵다. 논지 니미부트르의 스타일이 그의 관심 못지않게 고답적이기 때문이다. 하지만 타이에서 먼저 개봉한 <쓰리>가 이미 흥행수입 7천만바트(약 20억원)를 벌어들인 데서 알 수 있듯, 논지 니미부트르는 타이에서 무시못할 이름이다. <낭낙> <잔다라> <쓰리>로 이어진 그의 상업적 흡입력은 과연 어디에서 기인하는 것일까?연출제의를 받았을 때 어떤 면에 흥미를 느꼈나.→무엇보다 3개국 합작 프로젝트라는 점이었다. 한국, 홍콩, 타이가 함께 만들고 배급함으로써 아시아 영화시장을 산업적으로 확대할 수 있는 기회라고 생각했다. 귀신이야기 3편이라는 사실도 흥미로웠다. 진가신 감독도 같은 생각이었는데 짧은 상영시간라는 제약 아래 가장 효과적인 것이 귀신영화라고 판단했다. 만약 코미디라면 나라마다 웃음의 코드가 달라 접근하기 어려웠을 것이고 인생의 문제를 진지하게 다루는 드라마라면 깊이를 만들 시간적 여유가 부족했을 것이다.김지운, 진가신 두 감독이 만든 영화도 봤을 텐데 세 나라의 귀신에 어떤 차이가 있다고 생각하나.→한국, 홍콩, 타이의 귀신이 서로 다르다는 사실이 이 영화의 매력이다. 홍콩의 경우 기독교적인 믿음이 강하고 타이는 불교적인 세계관이 드러난다.실화를 바탕으로 했다던데 실제 있었던 사건은 어떤 것인가? 원작소설이 있는 이야기인가.→소설을 원작으로 만든 영화는 아니다. <휠>의 이야기는 구전되는 전설이다. 영화에 나오는 인형극단이 지금도 존재한다. 오래 전 인형극단에서 해괴한 일이 잇따른 적이 있다. 사람들은 인형에 깃든 귀신의 저주라고 믿었는데 그 이야기를 영화로 옮긴 것이다.인형의 저주는 무엇 때문인가? 인형을 가진 사람들이 기괴한 사고를 당하는 이유를 영화만 보고 정확히 알긴 어렵다.→옛날에 타이에서 인형극은 특별한 재주를 지닌 장인들만 하는 것이었는데 그런 장인들은 다른 사람에게 기술을 전수하길 꺼렸다. 자식이나 손자만이 기술을 이어받을 수 있었다. 그런데 그런 기술을 몰래 도용하는 사람들이 생겨나자 원래 주인은 인형에 저주를 걸었다. 인형을 훔쳐가는 자는 주인이 걸어놓은 저주를 받게 되는 것이다.지금까지 만든 영화가 모두 타이의 과거를 다룬 작품이다. 과거에 집착하는 이유가 있나.→과거의 타이를 그린 영화들이지만 모두 현대 타이의 어떤 면을 시사한다고 생각한다. 내가 과거를 배경으로 삼는 이유는 타이의 전통문화에 매력을 느끼기 때문이다. 예를 들어 타이의 옛 사원에 가면 전통예술의 굉장한 부드러움을 느낄 수 있다. 규칙적이고 꽉 막힌 현대적 건물에선 느낄 수 없는 매력이다.<잔다라>나 <휠>은 삶의 반복, 말하자면 윤회사상에 입각해 있다. <휠>의 마지막 장면이 되풀이되는 이유도 그런 것인가.→그렇다. 나는 부처의 가르침에 대해 공부한 사람이다. 인과응보, 죄를 지은 자는 죄값을 치른다는 사실을 드러내고 싶었다.귀신을 자주 본다던데, <낭낙>이나 <휠>을 만드는 데 그런 경험이 도움이 됐나.→귀신을 많이 봤다는 것과 귀신에 대한 영화를 만든다는 것은 별개의 문제다. 내가 만들고 싶고, 보고 싶은 영화를 만들 뿐이다. 귀신을 자주 봐서 오히려 장애가 됐다. 내가 만난 귀신 중엔 무서운 귀신이 없었기 때문에 무서운 영화를 만드는 게 힘들었다. <낭낙>의 경우는 귀신이 등장하지만 귀신영화는 아니다. 인간의 절실한 사랑이야기라고 말하는 편이 맞다.타이에서 흥행성적이 좋다던데 흥행성공의 원인이 어디에 있다고 생각하나.→우선 타이 사람들이 원래 귀신이야기를 좋아하기 때문이다. 3개국 합작영화라서니까 외국 감독이 만든 귀신이야기에 흥미를 느낀 점도 있을 것이다.제작중인 다음 작품이 있는지. →시나리오를 쓰고 있는 작품이 있는데 어려서부터 불가에 귀의해 서른살까지 절에 살다가 속세에 나와 부딪히는 문제를 그릴 예정이다.글 남동철 namdong@hani.co.kr·사진 손홍주 lightson@hani.co.kr<<< 이전 페이지기사처음다음 페이지 >>>