<장화, 홍련>그 소녀, 어두운 복도 끝에 서 있네

어떤 영화 ‥‥‥‥‥‥‥‥

학창 시절 이런 시시한 소리가 괴담이랍시고 돌지 않았는지. “밤 늦게 집에 들어왔는데, 거실에서 엄마가 TV를 보고 계시더라고. 지나쳐서 복도를 걸어가는데 안방에서 엄마가 나오는 거야.” 썰렁한 이 이야기가 의외로 무서울 수 있는 게, 이전의 단독주택들은 아파트와 달리 집이 크든 작든 복도가 긴 경우가 많았다. 전기 아낀다고 불을 꺼서 어둡고, 목조 바닥이 삐걱삐걱 소리를 내는 그 복도, 우리 집의 한 공간을 다니기 무섭게 만드는 이야기였다. 게다가 집에서 만나는 엄마가 귀신일 수도 있다니. <장화, 홍련>이 바로 ‘가정 안의, 가족관계 속의 공포’를 다룬다. 설화 <장화홍련전>을 현대로 옮겨왔지만, 김지운 감독 말에 따르면 원작을 번안 내지 각색했다기보다 “마구 훼손”했다. 한 시골 파출소에 10대 후반의 수미가 찾아와 여동생을 찾아달라고 부탁한다. 박 순경은 다음날 수미가 산다는 집에 찾아가 아버지 무현으로부터 십수개월 전 이 가족의 이상한 이야기를 듣는다. (플래시백)죽은 친엄마를 못 잊는 수미, 수연 자매가 새 엄마와 자꾸 다툰다. 자매는 우울증에 정서불안이고 새 엄마는 선병질적이다. 갈등이 깊어져, 수미는 새 엄마를 독살하려 하고, 새 엄마는 수연을 가두고…. 원작과의 확실한 공통분모는 가족 안의 공포에 여자로 성장하는 데 따르는 공포가 덧씌워진다는 점이다. 김 감독의 힌트 하나. “죄의식에 혼란을 겪고 있는 인물들이 어디까지 갈 수 있는지, 얼마나 황폐해질 수 있는지를 다루려 한다.”

이미지 컨셉‥‥‥‥‥‥‥‥

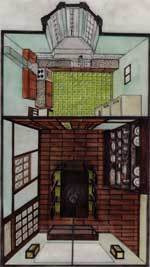

지난 5월쯤, 김 감독과 프로덕션디자이너 조근현씨가 영화의 비주얼에 대해 이야기할 때, 오기민 마술피리 대표가 일본 건축서적들을 들고 왔다. 아직 시나리오가 완성되지 않았고, 정해진 건 30∼40년대 일본식 가옥을 무대로 한다는 점뿐이었다. 서적들을 뒤지다 김 감독의 눈이 한장의 사진에 꽂혔다. 천장이 높고 폭이 좁은 목조건물의 복도. “여기에 여자아이 하나 서 있으면 무섭지 않겠어!” 바닥과 벽이 나무이지만, 오랜 세월의 때가 중칠된 짙은 밤색의 느낌이 차갑다. 직선과 직각의 단정한 복도 안 공기에선 표백제 냄새가 나는 듯하다. 저기에 사춘기 소녀가 산다면 몸과 마음이 창백해질 것 같다. 이 느낌의 비주얼을 기본으로 정한 뒤, 시나리오가 나오면서 수정과 보완이 이뤄졌다. 조씨의 말. “처음엔 ‘백색 공포’라는 개념을 상정했다가 그걸 유지하려면 무리가 많을 것 같아 ‘슬프고 아름다운 공포’로 바꿨다. 밝은 대낮에 벌어지는 섬뜩함이랄까. 일본 가옥 사진의 분위기를 가져가겠지만 그 사진보다는 컬러가 세고, 등장하는 공간마다 느낌의 변화를 주려고 했다.김 감독은 “색감으로 치면 퇴색한 느낌에, 색깔을 꼽는다면 퇴색한 올리브 그린에 가깝다. 핏방울이 떨어질 때 퍼지는 느낌 같기도 하고”라고 말했다.

공간의 이미지‥‥‥‥‥‥‥‥

<장화, 홍련>은 80%가 집안에서 진행된다. 김 감독은 실내극에 가깝다고 말한다. 그래서 서재, 주방, 안방 등 공간마다 그곳에서 벌어지는 드라마에 맞게 분위기를 연출했다. 서재는 아버지 무현이 주로 머무는 곳이다. 책뿐 아니라 약사인 무현이 약을 제조할 집기와 약품들이 들어서 있다. 계모와 자매가 다투는 사이에 위치한 무현의 캐릭터는 회색이다. 그래서 서재의 벽도 회색이고 전체적인 느낌도 회색의 톤이다. 안방은 계모의 공간이다. 벽지나 커튼은 보라와 붉은색이고 문양이 화려하다. 가구도 곡선이 많고 아라베스크 문양이 새겨져 있다. 전체적으로 보랏빛에 약간 퇴폐적인 기운도 감돌지만 어딘가 죽어 있는 듯하다. 반면 2층에 있는 수연과 수미의 방은 밝고 알록달록하고 장식적이다. 벽지도 꽃무늬 벽지다. “보기에는 예쁘지만 친숙하지 않은 데서 오는 섬뜩함”(김 감독)을 의도한다. 식당은 가장 끔찍한 일이 벌어지는 곳이다. 붉은색의 타일 바닥이 왠지 불안해 보이고, 고딕풍의 테이블과 의자는 답답한 느낌을 준다. 유리문 하나를 사이에 둔 주방에는 빛이 세게 들어온다. 그 부조화가 그로테스크하다. 일본 가옥을 70년대쯤에 현대식으로 개조한 것으로 설정된 이 집에는 앞에 말한 사진처럼 천장이 높고 폭이 좁은 복도가 많다. 또 서재에서 주방을 볼 때, 거실에서 서재를 볼 때, 2층에서 서재를 내려다 볼 때, 1층과 2층을 연결하는 계단이 함께 눈에 들어온다. 화면에 공간적 깊이감을 더함과 아울러 보이지 않는, 시선의 주체의 존재감을 실어나를 것을 의도한 설계다. 이 실내세트에서 조씨가 가장 의욕적으로 시도한 건, 조명을 한번 걸러서 비추기 위해 조명기 앞에 천을 치는, ‘앰비언스’의 활용이다. “영화예술은 필름에만 남는다. 육안으로 보는 세트의 색이 실제 화면에는 다르게 나오기 십상이다. 그러면 실패다. 예를 들어 안방의 붉은 벽지는 그냥 어둡게 찍으면 나중에 스크린에는 밤색으로 나온다. 붉은색을 살리려면 보랏빛 앰비언스를 쳐야 한다. 이 앰비언스의 빛은 공간에 돌아다니지 않고 벽에 묻어 있기만 한다. 인물들에게도 영향을 끼치지 않는다.” 조씨는 안방은 청보랏빛, 식당은 초코릿빛, 서재는 녹색의 천으로 각각 앰비언스를 쳤다.

헌팅 & 세트‥‥‥‥‥‥‥‥

실내세트는 양수리 서울종합촬영소에 들어섰지만, 집의 외관을 드러낼 야외세트는 전남 보성의 한 산기슭에 지어졌다. 영화 내용상 저수지가 근처에 있어야 하고, 어딘가 음습한 기운이 돌아야 한다. 또 시대성이 모호할 수 있도록 전봇대가 없고 차량 통행도 드문 곳이어야 했다. 조씨의 말. “마땅한 장소를 찾아 세트를 지었더니, 마을 사람들이 실제로 귀신이 나오는 곳이라고 했다. 남향에 터가 무척 좋은데 집이 안 들어선 걸 보니 그 말이 맞는지도 모르겠다.” 겉에서 보면 창고 같은 형태에, 외관을 두른 색바랜 목재가 곧 쓰러질 듯하지만 실내세트는 전혀 다르다. 로코코풍의 가구들은 조그만 의자 하나까지 모두 보광동 고가구점에서 임대해온 고가품이다. 임대료가 3천만원이고, 화재 등에 대비해 보험까지 들었다. 소품도 침구, 위생기뿐 아니라 스위치 커버, 유리 시트지까지 70년대풍을 찾기 위해 10번 넘게 시장조사를 나갔다. 가장 신경을 쓴 벽지는 여러 차례 고른 끝에 수입벽지를 택했고, 120평 건물의 벽을 두르는 데에 1천만원이 소요됐다. “어떨 땐 텅 빈 공간이, 소품 하나가 공포를 줄 수 있기”(조씨) 때문이다.

영화의 한 장면‥‥‥‥‥‥‥‥

친 어머니가 죽은 뒤 서울에서 요양하던 수미, 수연 자매가 시골로 내려왔다. 아버지가 그사이에 마련한 가옥과 첫 대면하는 순간이다. 가옥은 자매의 뒷 모습 너머 그리 크지 않은 사이즈로 잡혔지만, 약간 앙각의 앵글에 사방이 갇히고 각진 외관이 보태져 자매들에게 위압감을 행사하는 듯하다. 맑고 청량한 대낮인데도 어딘가 음산한 기운이 돈다. 김 감독은 피터 위어 감독의 <행잉록에서의 소풍>에서 이런 기운을 읽었다며, <장화, 홍련>과 가장 느낌이 비슷한 영화로 이 영화를 꼽았다. 앞으로 이 집에서 벌어질 끔찍한 일들에 대한 징조이자 전조에 해당하는 장면이다.

프로덕션디자이너 조근현

조근현(34)씨가 영화미술을 맡은 건 <버스, 정류장>에 이어 이번이 두 번째다. 서울대 서양화과를 졸업하고 뉴욕으로 유학갔다가 아버지 건강문제로 한 학기를 남겨두고 돌아왔다. 아버지가 하던 가스보일러 제조업에서 카페 경영, 광고대행사 디자이너, 패션 잡지 등을 거쳐 다시 회화를 하려고 목돈 마련할 일을 찾던 중 <버스, 정류장>의 제안이 들어왔다. “회화, 영화 모두 프레임 안에 있고 인간과 빛을 담는다. 세 가지 점이 똑같았다.” 거기에 더해 인테리어, 인쇄, 설계 등 조씨가 2년도 채 못 돼 그만두기를 계속했던 이전의 일들이 모두 프로덕션디자인에 도움이 됐다. <장화, 홍련>은 좀더 전문적인 프로덕션디자이너의 길로 나서도록 하는 계기가 됐다. 지난 4월 영화를 시작할 때부터 김지운 감독과 영화의 비주얼 컨셉에 대해 의논했고 의상, 소품, 분장 인력을 자신이 뽑았다. 촬영, 조명감독과도 오래 전부터 회의를 거듭하면서 컨셉을 공유할 수 있었다. 그때부터 조씨가 중시한 게 앰비언스였다. “대학 때 고전회화를 전공했다. 고전회화는 사람을 그릴 때 뼈부터 그린다. 뼈를 그리고 갈색을 입힌 뒤, 살을 그리고 청색을 입힌다. 그 위에 피부를 그리고 붉은색을 입힌다. 그게 앰비언스의 개념이다. 학교에서 공부한 게 10여년 만에 빛을 발하는 것 같아 반갑다.” 글 임범 isman@hani.co.kr 사진 손홍주

<<<

이전 페이지

기사처음

다음

페이지 >>>