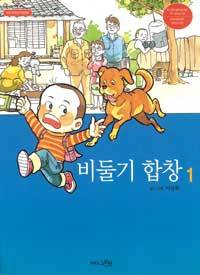

아무리 힘들었던 과거라도 돌아보면 그리워지기 마련이다. 불완전한 인간의 기억은 시간의 흐름에 따라 세세한 맥락을 지워버리기 때문이다. 마음의 고통은 무디어지고, 수없이 흘린 눈물이 사라지면 우리는 과거를 추억한다. 오늘 꺼내들어 다시 보는 이상무의 <비둘기 합창>은 지나버린 과거의 초상이다. <비둘기 합창>은 1978년, 70년대의 대표적인 아동잡지 <소년중앙>에 연재된 뒤 1980년 동광출판사에서 단행본 5권으로 출판된 뒤, 딱 22년이 지난 2002년 바다그림판 시리즈로 새 옷을 입었다.

만화를 통한 20년 전으로의 여행

장르적으로 보면 <비둘기 합창>은 대가족물의 전형적인 구조를 담고 있다. 대가족물은 주로 TV의 일일드라마에서 자주 애용되는 장르로 전체 가족과 연관을 맺은 갈등과 개별 인물들의 소소한 갈등들이 흥미롭게 엇갈리며 이야기가 진행된다. 소프오페라의 갈등구조에 대가족 시트콤의 웃음이 함께 뒤섞인 형태다.

TV 미니시리즈로도 각색되었던 김수정의 <일곱개의 숟가락>, 무술가족이 등장하는 황미나의 <웍더글 덕더글> <이씨네집 이야기>가 <비둘기합창>의 계보에 속해 있는 작품들이다. 그러나 같은 대가족물이라고 하더라도 웃음과 눈물 그리고 근심이라는 3개의 화두 중 어디에 방점이 찍히는가에 따라 전혀 다른 모양이 된다. 표면적으로 <비둘기 합창>이나 <일곱개의 숟가락> 그리고 황미나의 두 작품은 모두 웃음에 방점이 찍힌 것처럼 보인다. 하지만 황미나의 작품과 비교하면 <비둘기 합창>이나 <일곱개의 숟가락>은 ‘웃음’보다는 ‘눈물’과 ‘근심’이 서사를 이끌어가는 힘이라는 것을 알 수 있다.

<비둘기 합창>은 실직한 편부 슬하의 6남매가 주인공이다. 6남매의 아버지 독고룡은 교장으로 은퇴한 뒤 자가용 운전기사로 7년을 일하다 실직한다. 아버지의 실직으로 가족들의 생계가 곤란해지자 갈등이 시작된다. 막내 독고탁에게 엄마 역할을 하던 큰딸 독고숙은 다방의 카운터에 취직하고, 고시를 준비하던 독고준은 공사판에, 고등학생이던 봉구는 연탄배달에 나선다. 이들 6남매는 아버지의 실직에 대한 고통을 조금씩 나누어 가진다.

<비둘기 합창>에서 ‘가족’은 서사만이 아니라 미장센으로 존재한다. 70년대 명랑만화의 미장센이 골목길과 학교로 대표된다면, 가족만화의 미장센은 집이다. 명랑만화가 친구들이 모일 수 있는 골목길을 필요로 했다면, 이상무의 <비둘기 합창>은 가족이 모일 수 있는 집을 필요로 한 것이다. 야트막한 담, 작은 마당, 장독대와 수돗가, 누렁이가 살고 있는 개집, 마루와 방으로 구성된 독고룡의 집은 가족공동체간의 소통의 장이 되었다.

눈물과 근심이라는 비극적 긴장에 이완을 제공하는 막내 독고탁과 누렁이의 쫓고 쫓기는 (눈물을 감춘 웃음의 당위정이 되었던) 슬랩스틱이 이루어지는 대문-마당-마루의 공간이나, 숙을 사모하는 마음씨 착한 (눈물을 감춘 웃음이라는 당위정 효과를 보여준 인물이었던) 마우돈이 자연스럽게 고개를 들어 집안을 볼 수 있는 야트막한 담은 지금은 잃어버린 70년대의 전형적인 도시 공간이다. 이 70년대적인 도시공간은 80년대를 거치며 노태우 정권의 주택 100만호 공급정책과 신도시 개발로 인해 우리 곁에서 사라져버렸다. 공간이 사라지며 대가족도 사라졌고, 대가족이 사라지며 공간도 사라졌다. 그래서인지 <비둘기 합창>이 보여주는 단층, 단독주택의 미장센만으로도 우리는 70년대를 추억할 수 있다.

<비둘기 합창>의 화자이자 이후 이상무 만화의 주인공으로 등장한 독고탁은 명실상부 70년대를 대표하는 캐릭터다. <비둘기 합창>에서 탁구공 같은 동그란 얼굴에 짧은 머리로 등장하는 귀여운 막내 꼬마는 모든 사건과 등장인물들에 관여하고, 때론 나레이터로 등장해 극의 재미를 부여한다. <비둘기 합창>에서는 감초 격인 귀여운 캐릭터로 등장했지만, <녹색의 계절>이나 <아홉개의 빨간모자>에서는 상처를 입은 고독한 청소년으로, <울지 않는 소년>에서 독고탁은 동생과 함께 씩씩하게 삶을 개척하는 인물로 등장하기도 한다. 하지만 독고탁의 갈등이 ‘가족’에서 시작된다는 점에서 70년대적이다.

독고탁은 가족과 함께 있거나 아니면 가족의 부재로 인해 갈등하지만, 80년대 등장한 까치는 당연히 홀로 존재한다. 80년대 이후의 만화 주인공들은 독고탁과 달리 ‘당연히’ 혼자 살아간다. 그들은 ‘스스로 존재’한다.

독고탁, 70년대적 캐릭터

이상무는 가족공동체에 주목하는 작가다. 서로의 고통을 나누어지는 가족공동체를 그리기 위해 의도적으로 ‘부재의 슬픔’이 주는 비극을 그린다. 아버지가 개인택시 허가를 받아 실직을 극복하던 날, 봉구는 권투 결승전에서 쓰러지고 만다. 준이 고시에 합격하던 날, 봉구는 죽는다. 가장 우직하게 가족을 사랑한 봉구의 죽음을 독자들에게 던지는 순간, 독자들은 가족공동체의 가치를 깨닫는다. 첫 페이지, 누렁이를 피해 조용히 집을 들어오다 다시 누렁이게 쫓겨 도망치는 탁이, 그리고 그 탁이를 맞이하는 누나. 가만 보면 누나의 발은 소아마비로 절뚝거리고, 엄마가 없는 탁이는 어딘가 외롭다. 그 슬픔은 아버지의 실직을 거쳐 결국 봉구의 죽음으로 끝을 맺는다. 슬픔은 안단테로 느리게 흐르고, 그 느린 슬픔의 안단테는 가족과 만나 정이 되고 만다.

<비둘기 합창>에는 가족이 있다. 서사의 중심에는 물론 연출, 공간, 칸의 중심에도 가족이 있다. 독고숙과 결혼해 가족으로 편입한 마우돈으로 예전과 똑같은 8명이 된 독고룡의 가족이 봉구의 무덤을 방문하고 돌아서는 대단원은 <비둘기 합창>에 존재하는 가족의 가치를 웅변한다. 그들은 흩어지지 않고 함께 존재하는 ‘가족’이다. 박인하/ 만화평론가 enterani@yahoo.co.kr