피카소 전시회를 보러가는 정동 길은 초여름의 연두색 나뭇잎들로 찬란하게 빛난다. 전 직장이 이 근처에 있는 이유로, 정동극장 주변의 이곳저곳에는 과거의 시간들이 두텁게 쌓여 있다. 그때, 참 많이도 걸었다. 서소문에서 출발하여, 덕수궁 옆길을 따라, 옛 경기여고를 거쳐 교보문고까지 걷는 게 점심식사 이후 종종 즐길 수 있는 생활의 호사였다. 한국에 돌아온 지 벌써 2년이 지났건만, 그때의 정든 산책길을 이제야 다시 찾게 됐다. 피카소 덕분이다. 피카소 전시회는 5월20일부터 9월10일까지 서울시립미술관에서 열린다.

1. 청색시대: 죽음에 대한 낭만적 비관주의

피카소전(서울시립미술관)을 보러가며, 나의 머릿속엔 계속 하나의 영화가 맴돈다. 에릭 로메르의 <파리에서의 만남>(1995)이다. 젊은 화가가 금발의 스웨덴 여성을 소개받아 ‘피카소 미술관’에 갔는데, 그곳에서 더욱 마음에 드는 다른 여성을 본 뒤, 온갖 작전을 동원하여 새로운 여성을 유혹하는 코미디다. 스웨덴 여성이 한눈판 사이를 이용하여, 남자가 새 여성에게 ‘작업’을 거는 데 이용되는 그림이 피카소의 초기작 <어머니와 아들>(1907)이다.

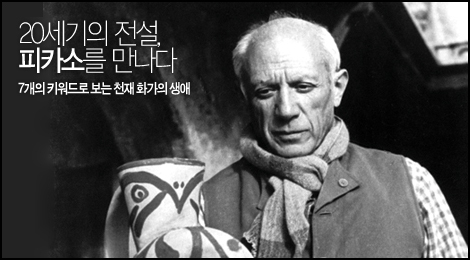

피카소 미술관이 연애의 장소로 쓰이다보니 관객은 자연스럽게 이런저런 그림을 구경하게 된다. 그 영화의 시간도 지금처럼 초여름이다. 밝은 빛을 한껏 받은 파리 뒷골목의 산책길이 있고, 사람들이 걷고 있으며, 미술관이 나오고, 피카소의 그림이 등장하는 것이다. 영화 속에서나 정동에서나, 미술관에 들어서자마자 볼 수 있는 그림들은 푸른색과 회색이 압도적인 이른바 ‘청색시대’의 작품들이다. 파블로 피카소(1881∼1973)는 어릴 때부터 신동이었다. ‘영국인처럼 생긴’ 그의 아버지는 미술학교 교사였고, 아들의 재주를 일찍 발견한 뒤 자신의 모든 노력을 아들을 키우는 데 쏟아붓는다. 열성 아버지인 셈이다. 피카소의 어머니는 전형적인 지중해의 여성이다. 갈색머리로 작고 몸이 땅딸하며 아들에 대한 사랑이 지극했다. 피카소는 어머니의 외모를 닮았고, 나중에 화가가 되어서는 아버지의 성인 루이스(Ruiz)를 쓰지 않고 대신 어머니 성인 피카소(Picasso)를 사용한다. 피카소는 아버지에게 반항했다.

소년 피카소는 1900년 19살 때 드디어 파리로 향한다. 그런데 그만 자신의 가장 친한 친구 카사헤마스가 실연의 상처 때문에 자살하고 만다. 안 그래도 뭉크의 <밤의 세계>에 매혹돼 있던 피카소는 친구의 자살로 큰 충격을 받았다. 멜랑코리의 심연에 빠진 것이다. 이후 그의 그림은 청색과 회색으로 도배된다. 이른바 ‘청색시대’가 열린 것이다. 정동에는 <모성>(1901)이 전시돼 있다. 차갑고 죽은 듯한 청색과 회색의 공간이지만, 그 속에는 아들이 엄마의 품에서 위안을 얻고 있다. 마치 자신의 이야기를 하듯, 어머니로부터 평화를 구하는 아들의 모습을 담은 그림들이 이때 여러 장 완성되는데 제목은 모두 ‘모성’ 또는 ‘어머니와 아들’이다.

2. 입체파: 눈으로 그리는 시대와의 작별

낭만적 죽음의 세계에 몰입해 있던 소년 피카소가 사회화되는 데는 그의 첫 모델이자 연인인 페르낭드 올리비에의 역할이 컸다. 피카소는 드디어 어머니의 ‘모성’에서 벗어나, 다른 한 여인의 ‘사랑’으로 성장해갔다. 그런데 그의 사랑은 마치 자신의 그림들이 한 사조에 얽매이지 않고 자유롭게 변해가듯 평생을 통해 변화무쌍하게 변한다. 피카소는 사랑과 스캔들 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 이어간다.

1907년. 피카소의 삶에서나 미술사에서나 잊혀지지 않는 연도이다. 바로 <아비뇽의 처녀들>이 발표된 해이다. 올리비에와의 동거기간에 완성된 문제작이다. 19세기의 서양미술이 화가의 세밀한 관찰력의 결과라면, 피카소 이후 20세기의 미술에서 관찰력은 설 자리를 잃어버렸다. 피카소 자신의 말대로 눈으로 본 것보다는 생각한 것을 그리는 시대가 열렸고, 화가는 이제 눈으로 그리는 게 아니라 생각으로 그리는 시대를 맞이했다. 세잔의 절대적인 영향을 받은 피카소는 마티스가 소개한 아프리카 조각을 본 뒤, 석달 동안 작업실에서 모델도 없이 혼자서 두문불출, 마침내 <아비뇽의 처녀들>을 내놓았다. 이 그림에는 아프리카의 미학뿐 아니라, 세잔의 원통, 구, 육각형에, 자신의 청색시대의 차가운 컬러, 그리고 원시적 미학이 빛나던 ‘장미시대’의 옅은 노란색까지, 그때까지의 자신의 미학이 총동원되어 있다.

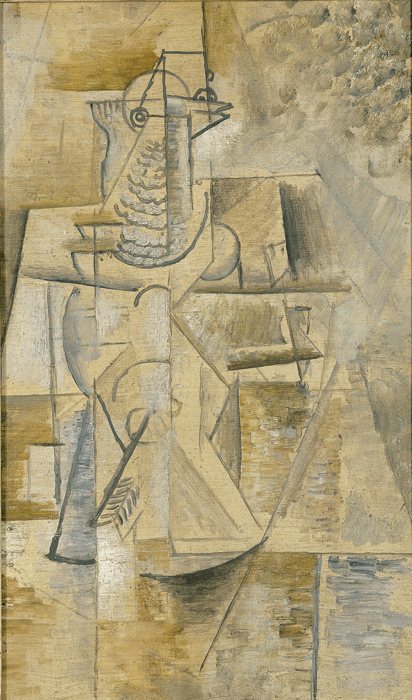

브라크와 의기투합한 그는 1910년대를 입체파의 시대로 만든다. 마치 르네상스 화가들이 원근법을 발견한 뒤, 수학자와 같은 엄격함으로 공간을 구성했듯, 두 화가는 세잔의 모형들로 화면을 더욱 세분한다. 이때의 피카소 그림을 보면 그게 피카소의 것인지, 아니면 브라크의 것인지 구분이 안 갈 정도다. 그 정도로 두 사람의 그림은 닮아갔고, 또 입체파의 미학을 지키는 데 엄격했다. 대표작은 <화상 볼라르>(1910)이고, 정동에는 <비둘기>(1912)가 걸려 있다.

3. 첫 결혼과 신고전주의: 미켈란젤로를 만난 경이감

보통 피카소는 입체파로만 알려져 있다. 사실 입체파의 미학에 충실한 기간은 대략 10년 정도밖에 되지 않는다. 그런데도 입체파로서의 인상이 강렬한 것은 그만큼 입체파의 미학이 충격적이었고, 이후의 작품도 당연히 입체파적인 흔적이 혼합돼 있기 때문이다. 그렇지만 1917년 러시아의 발레리나 출신인 올가 코크로바를 만난 뒤, 피카소가 보여주는 미술은 과거와 너무나 다른 것이었다. 그는 첨단의 미학과는 다른 예스런 세상을 화폭에 담는데, 미술사가들은 이때를 피카소의 ‘신고전주의’라고 부른다.

발레리나와 첫 결혼식을 올린 피카소는 이탈리아 로마로 여행을 하며, 옛 미술의 아름다움에 다시 눈뜬다. 학창 시절 도록으로 봤던 로마와 현실은 생각과는 너무 달랐다. 그는 바티칸의 시스티나 예배당에 그려져 있는 미켈란젤로의 그림에 압도당한다. 피카소는 입체파의 미학에 근거한 그림들은 별로 그리지 않고, 대신 르네상스의 그림들만 바라본다. 그는 입체파의 동지 브라크와 점점 멀어졌고, 급기야 두 화가의 관계는 파국을 맞는다. 그리고 브라크와 헤어진 자리에 미켈란젤로가 들어섰던 것이다.

피카소의 과거 탐험은 계속되어 라파엘로, 페루지노, 푸생 등이 그의 그림 속으로 들어온다. 이때의 대표작은 <목신의 플루트>(1923)이고, 정동에는 <우물가의 세 여인>(1921)이 전시돼 있다. 티치아노의 <성스런 사랑과 세속적 사랑>(1514)과 비슷한 구조에, 그리스에서 환생한 듯한 세 여인들이 앉아 있는데, 그 몸집은 미켈란젤로의 여인들에서 빌려온 것이다.