4. 초현실주의: 꿈꾸는 여인

1920년대는 아방가르드의 시대다. 그런데 피카소는 앞에서 보듯 옛 그림에 탐닉해갔다. 다다이스트들은 피카소의 ‘반동성’을 지적하며, 공격하기 시작한다. 게다가 아내 올가와의 사이도 파국 직전이었다. 피카소가 조금 힘들 때다. 이때 만난 에로스의 상징이 마리 테레즈라는 조각처럼 균형 잡힌 몸매를 가진 금발 모델이다. 처음 만났을 때가 1927년이니, 피카소는 46살이었고, 그녀는 겨우 17살이었다.

1930년대, 그러니까 피카소가 50대가 됐을 때, 그의 예술은 절정을 맞이한다. 그는 마리 테레즈를 그리며 자신의 작업에, 또 삶에 활력을 찾아간다. 앙드레 브르통 등이 주도한 초현실주의자들은 한때 정치적으로 구석에 몰린 피카소를 구하기 위해, 사실 미학적으로는 별 공통점이 없음에도 불구하고 그를 초현실주의 그룹전(1925)에 초대했다. 피카소의 정치적 진보성을 공개적으로 재확인하기 위해서였다. 그런데 별 큰 의미없이 참가했던 그 그룹전이 계기가 되어 피카소의 그림 속에 초현실주의의 ‘꿈의 세계’가 등장하기 시작하는 것이다.

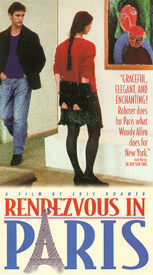

1930년대 들어 피카소의 그림은 확실히 더욱 복잡해졌고 또 다양했다. 자신이 실천했던 거의 모든 미학이 이때 종합적으로 표현됐다. 곧, 입체파 미학에, 친구 마티스의 영향을 받은 원색에, 그리고 고전주의까지 합쳐져 그 어느 때보다 복잡하고, 또 신비스러운 그림들이 연이어 발표된다. 이 시절에 그린 그림 중 유독 많은 소재가 ‘잠자는 여자’ 혹은 ‘꿈꾸는 여자’다. 모델은 대부분 마리 테레즈다. 로메르 영화에서도 볼 수 있는 <붉은 소파 위의 누드>(1929) 등이 대표작이고, 정동에선 <거울 앞의 잠자는 여인>(1932)을 전시하고 있다. ‘거울’이라는 소재가 자주 등장하는 사실 하나로도 그의 초현실주의에 대한 감염을 짐작할 수 있다. 이 시절, 그는 친구 마티스의 원색에 못지않은 강렬한 색채도 즐겨 다룬다. 청색시대와 비교하면 피카소는 50대 들어 비로소 삶의 기쁨을 발견한 듯하다.

다시 봐도 그때가 피카소 예술의, 그리고 인생의 절정기다. 때 맞춰 조국 스페인에 드디어 공화국정부가 들어서고, 그는 정부의 요청을 받아 마드리드의 프라도 미술관 감독에 오른다. 이때 정부의 요구로 그린 반파시즘 대작이 <게르니카>(1937)이다.

5. 의식화의 동반자: ‘우는 여자’ 도라 마르

그런데 스페인의 공화국정부는 얼마 가지 못하고 프랑코의 파시스트에 패한다. 스페인에선 민주주의가 제대로 펴보지도 못한 것이다. 스페인 내전에서의 패배는 피카소에겐 큰 상처를 남겼다. 피카소가 루이 아라공, 폴 에두아르 등 프랑스의 코뮤니스트 예술가들과 급격히 친해진 것도 이때다. 그는 나중에 프랑스 공산당에 가입한다. 스페인에서 들려오는 소식은 연일 공포와 죽음에 관련된 것이었다. 그의 마음은 다시 청년 시절의 ‘청색시대’와 비슷해졌다. 우울하고 슬픈 것이다. 세상의 비극성에 억눌려 있던 화가가 그 비극의 원인에 대해 눈뜨기 시작하고, 고민하기 시작할 때인데, 바로 이때 피카소 옆에 등장한 여자가 초현실주의 사진작가 도라 마르이다. 아마 피카소의 여인 중 가장 지적인 인물일 것이다.

도라 마르를 만날 때는 그의 곁에 마리 테레즈도 있을 때다. 파카소는 두 여자 사이를 오갔다. 마리 테레즈는 프랑스 출신으로 금발에, 관능적인 몸매에, 청춘의 매력이 넘치는 여인이다. 반면, 도라 마르는 유고슬라비아 출신으로 갈색 머리에, 약간 어둡고, 온화한 이미지를 갖고 있다. 피카소는 도라 마르와 동거할 때, 세상의 비극을 본격적으로 화면에 담기 시작하는데, 그 비극의 첫째 이미지가 바로 ‘우는 여인’이라는 제목이 붙은 모든 그림들이다. 모델은 도라 마르다. 따라서 동시대의 두 여인이 다른 이미지로 표현된 셈이다. 마리 테레즈가 ‘잠자고 꿈꾸는 여인’이라면, 도라 마르는 ‘우는 여인’으로 그려졌던 것이다. 정동에는 많은 ‘우는 여인’ 중 1937년작 <우는 여인>이 걸려 있고, 이 그림 이외에도 도라 마르를 그린 다른 초상화도 볼 수 있다. 한편, 시대의 비극성을 상징하는 또 다른 소재로 자주 등장하는 게 황소다. 피카소는 원래 투우를 좋아했다. 그런데 전쟁을 겪으며, 소는 죽음의 희생양으로 새로 해석됐다. 물론 정동에서도 여러 장 볼 수 있다.

6. 고전주의로의 회귀

피카소가 입체파 미학에 몰입하는 데는 친구인 마티스와의 만남이 결정적이었다. 바로 그가 아프리카의 예술을 피카소에게 소개했다. 피카소는 아프리카의 조각, 가면, 그림들을 보고 한눈에 반했다. 다른 화가들이 ‘이국정서’의 취미에 탐닉하며, 아프리카의 예술을 ‘순진하고 단순한 것’으로 받아들일 때, 피카소는 그 예술이 ‘솔직하고 자연스러우며 그래서 문명적’이라고 해석했다. 그런 입장의 결과물이 <아비뇽의 처녀들>이었는데, 2차대전 이후 피카소는 다시 ‘아비뇽’의 입체주의로 돌아간다. 그런데 그 색깔은 과거처럼 어둡거나 단색 위주가 아니고, 마티스처럼 불꽃 튀는 야수파의 색깔에 가깝다. 당시 두 번째로 결혼한 여성 프랑수아즈 질로의 초상화들에서 마티스의 흔적을 쉽게 볼 수 있다. 이를테면 <줄무늬 블라우스를 입은 형상>(1949) 같은 그림들이다.

50년대 들어 피카소는 전세계에서 가장 유명한 화가가 된다. 그런데 아이로니컬하게도 경력의 절정 때부터 창의력은 쇠퇴한다. 엄격히 말해, 이때부터 피카소는 더이상 창조와는 좀 먼 작업을 이어간다. 천재의 창의력도 그 한계가 있는 듯, 피카소는 본격적으로 과거의 그림을 찾아간다. 젊은 시절 ‘고전주의’시대에 잠시 보여줬던 옛 그림에 대한 취미를 이어가는 것이다. 마치 고다르가 <영화의 역사>라는 제목으로, 그만의 독특한 영화사를 필름으로 새로 서술하듯, 피카소는 자신의 그림들로 서양 미술사를 다시 쓰는 것이다. 너무나 많은 대가들의 작품이 피카소에 의해 다시 해석된다. 먼저 스페인의 화가들이 주목된다. 매너리스트 엘 그레고의 그림들을 재해석한 것들, 그리고 바로크 시절의 대가 벨라스케스의 <라스 메니나스>(1656)를 재해석한 <라스 메니나스>(1957) 등이 대표적이다. <라스 메니나스>처럼 흑백의 그림이고, 마치 종이로 찢고 붙인 듯한 그림으로는 <앉아 있는 여인>(1962)도 유명하다.

마네의 <풀밭 위의 식사>(1863)를 다시 그린 그림들도 여러 장 있다. 정동에는 1961년작 <풀밭 위의 식사>가 전시돼 있는데, 유명세만 따진다면 1960년작 <풀밭 위의 식사>가 더 알려져 있는 작품이다. 피카소는 죽는 그 순간까지 정말 많은 ‘미술사’ 관련 작품들을 그렸다. 다비드, 앵그르, 들라크루아, 쿠르베, 반 고흐 등 서양미술사에 빛나는 대가들의 작품은 피카소에 의해 계속 새롭게 해석됐던 것이다.

7. 브뉘엘, 로메르 그리고 피카소의 <어머니와 아들>

로메르의 <파리에서의 만남>에 등장한 피카소의 <어머니와 아들>은 브뉘엘의 영화 <비리디아나>(1961)에서도 볼 수 있다. 순서로 보자면 브뉘엘의 영화가 먼저다. 그런데 여기선 피카소의 그림이 아니라, 그 그림의 복사본을 볼 수 있다. 여주인공 비리디아나가 갱생의 목적으로 데려온 걸인들 중 한명이 그림에 제법 솜씨가 있는데, 그는 배고픔을 해결해준 비리디아나를 마치 마리아처럼, 그리고 자신을 예수처럼 형상화하여 피카소의 <어머니와 아들>을 복사하는 것이다. 브뉘엘은 피카소의 그림에서 어머니와 아들 사이의 사랑을 본 것 같다.

반면 로메르의 영화에선 그 그림이 남녀간의 사랑의 모티브로 쓰였다. 어머니에게 기대듯, 의지할 수 있는 여성에게서 사랑을 찾는 셈이다. 그래서 그런지 남자 화가는 금발의 세련된 스웨덴 여성이 아니라, 지중해 냄새가 나는 갈색의 정돈된 여성에게 끌린다. 화가 앞에 나타난 두 여성은 마치 마리 테레즈와 도라 마르 같다. 금발의 스웨덴 여성은 밝고 경쾌한 마리 테레즈이며, 갈색의 두 번째 여성은 도라 마르처럼 생각이 깊다. 화가는 주저하는 갈색 여자를 붙들고 “피카소의 도라 마르 같다”는 등 끊임없이 수다를 떤다. 로메르 영화 특유의 긴 대화가 이어지는데, 화가는 갈색 여성과는 제법 마음이 통하는 대화를 나눈다. ‘로메르의 법칙’에 따르면 말이 통하면 사랑은 주로 성사된다. 혹 그것이 순간일지라도. 왠지 정동의 미술관에는 로메르의 영화 같은 장면들이 나타났다, 사라졌다, 한다.