인생 세 번째 연애에서 패퇴한- 그렇다. 가히 전쟁이었다- 친구 A는 한동안 방 정리에 몰두했다. 끝도 없이 버릴 물건이 나온다고 앓는 소리를 했다. 이별 직전 받은 선물인 립스틱까지 악착같이 발라 없앴을 즈음에야 A의 불면증은 호전의 기미를 보였다.“몇달 동안 잠을 청하고 누우면 얼굴이 화끈거렸어. 그 많은 대사들이 거짓말이었다는 게 민망해서. 상대방은 공연 끝났다고 분장까지 지웠는데 나 혼자 막 내린 것도 모르고 남아서 열연한 꼴이 창피해서.” 괜찮아. 관객도 너희 둘뿐인 극장이니까.

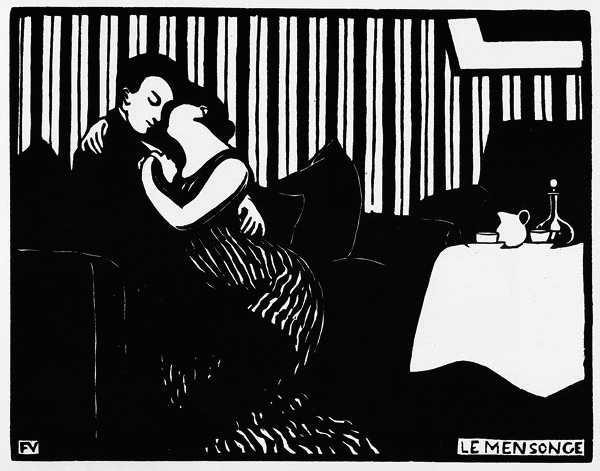

남자의 오른손과 여자의 왼손이 심장 근처에서 굳은 깍지를 끼고 있다. 나머지 자유로운 팔로 서로의 어깨와 허리를 휘감아 두몸 사이에 한치 틈도 용납하지 않는다. 여인은 남자의 귓불에 입술을 파묻고 남자는 눈을 감는다. 그의 다리는 울타리를 두르듯 애인의 치맛자락을 감싼다. 이 로맨틱한 그림의 제목은, <거짓말>(Le Mensonge)이다.

<거짓말>은 *펠릭스 발로통(1865∼1925)의 열점짜리 판화 연작 <친밀한 관계>(Intimite(e 위에 ′ 기호 넣어주세요)s)의 일부다. 시리즈의 공약수는 남자와 여자, 그리고 팽팽한 긴장이다. 발로통은 나란히 앉은 중년 부부, 외출을 준비하는 남편과 아내, 밀회를 들킨 연인, 창밖을 내다보는 여자에게 소곤대는 남자의 모습 등을 목판에 새겼다. <거짓말>은 동명의 유화로도 제작했다. 성급한 눈에는 사랑과 가정의 찬가로 보이는 작품이지만, 발로통은 그리 만만치 않다. 나란히 앉은 원숙한 부부의 모습에는 <돌이킬 수 없는>이라는 제목이 붙어 있고, 얼핏 은밀한 구애의 정경은 표제가 <돈>이다. 이미지들은 표제와 충돌해 뜻밖의 이야기를 토해낸다. 희곡 8편과 소설 3편을 남긴 발로통에게 서사는 두 번째 재능이기도 했다.

<거짓말>은 수수께끼로 우리 안의 탐정을 자극한다. 두 남녀 중 누가 속이고 누가 속았을까? 남성 작가 줄리언 반즈는 미술관에서 <거짓말>의 유화 판을 처음 봤을 때 무심코 여자가 거짓말쟁이라고 인식했다고 2007년 <가디언> 칼럼에 썼다. 여자가 속삭이는 모양새인데다가, 남자의 표정과 다리 포즈가 꾸밈없다는 것이 근거였다. 여인의 유난히 풍만한 실루엣을 보고 “뱃속의 아기는 당신 아이예요”라는 대사까지 상상했다고 한다. 역시 남녀의 차이일까? 똑같은 여인의 자세에서 천진한 신뢰를, 남자의 얼굴에서 유혹자의 득의양양함을 읽고, 반대 결론에 이르렀던 나는 깜짝 놀랐고 말았다. 이거야 비트겐슈타인의 ‘오리-토끼’그림이 따로 없지 않은가. 피해망상을 거두고 다시 그림을 본다. 마침 프랑스어 사전이 <거짓말>의 원제에는 ‘착각’의 의미도 있음을 가르쳐준다. 이로써 반즈와 나는 다투지 않아도 된다. 우리는 사랑할 때 그를 나로, 인간을 신으로, 기도를 율법으로 착각한다.

<친밀한 관계> 연작 가운데 <돈> <기습>이 19세기 부르주아 결혼과 연애의 날렵한 풍속화라면, <거짓말>에서 발로통은 훨씬 유서 깊고 보편적인 문제를 생각하고 있다. 동시에 더 비관적이다. 화가는 이 오래된 ‘연극’을 이미 보았고, 결말을 아는 것이다. 객석에서 안타까워해도 소용없다. 발로통의 저 가차없는 흑과 백은 우리의 연민을 단호히 금지한다.

*펠릭스 발로통(1865∼1925) 펠릭스 발로통은 사진과 회화를 복제하는 도구로 간주된 목판화를 독자적인 장르로 입신시킨 공적을 인정받는다. 쥘 르나르의 소설 <홍당무>의 아름다운 오리지널 삽화가 그의 작품인데 한국어 번역판(비룡소 펴냄)에서도 확인할 수 있다. 허우샤오시엔의 <빨간풍선>을 본 관객에게도 그는 구면이다. 영화 말미에 등장하는, 붉은 공(혹은 풍선)을 쫓는 밀짚모자 소년의 그림이 발로통의 1899년작 <Le Ballon>이다. 이 그림의 화폭은 흑백 대신, 눈부신 양지와 검푸른 숲 그늘로 대담하게 양분돼 있다.