베이징서역발 라싸행 T27 열차에 올랐다. 6인실 침대칸에 짐을 풀고 늦은 저녁을 먹었다. 열차가 출발하자 가랑비가 흩날리기 시작했다. 비에 젖은 베이징 시내가 빠르게 뒷걸음질쳤다. 양치질 소리가 요란스레 들려왔다. 46시간을 꼬박 열차에서 보내야 할 사람들이 서둘러 잠잘 채비를 하고 있었다. 얼마 안 있어 객실등이 꺼지고 정적이 찾아왔다. 코고는 소리 요란한 객실에서 나는 이런저런 상념에 빠져 몸을 이리저리 뒤척였다.

티베트 여행은 오랜 꿈이었다. 스무살 무렵 달라이 라마에 대해 알게 된 이후로 티베트는 내게 근면하고 경건한 사람들이 메마른 땅에 몸을 던지며 삶과 신념을 일구어내는 숭고한 땅이라는 이미지로 가득했다. 힘들고 지쳐 모든 걸 포기하고 싶을 때 누구에게도 이해받지 못해 외로울 때 문득문득 티베트에 가고 싶었다. 그곳에 가면 어쩐지 위로받고 회복하고 용서하고 거듭날 수 있을 것만 같았다. 열차는 하루 종일 내몽골의 황량한 초원지대를 쉼없이 달렸다. 3일째가 되자 눈 덮인 산들 아래 해발 4000m가 넘는 드넓은 고원지대가 눈앞에 펼쳐졌다. 티베트였다. 객실 여기저기서 고산 증세를 호소하는 환자들이 속출했다. 승무원들이 산소호흡기를 들고 이리저리 뛰어다녔다. 준비해둔 약을 먹고 몸속의 균형을 잃지 않으려 애를 썼다. 얼마나 그리워했던 땅인데 몽롱한 상태로 첫발을 들이고 싶지 않았다.

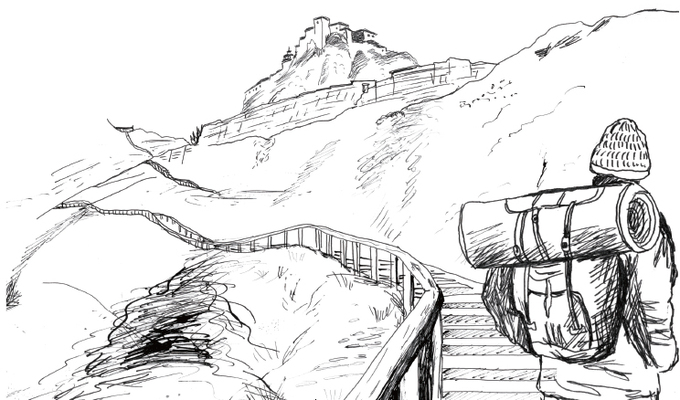

고생 끝에 도착한 티베트는 과연 황홀하리만치 아름다웠다. 티없이 깨끗하게 파란 하늘, 손에 잡힐 듯 낮게 떠 있는 조각구름, 에메랄드빛 호수, 사방 어디를 둘러봐도 족히 수십 킬로미터는 뻗어 있는 드넓은 평원까지, 인간계에서는 도저히 가능할 것 같지 않은 아름다움이었다. 1959년 중국의 침공 이전까지 달라이 라마가 살았던 포탈라 궁으로 향하는 길에서 티베트 각지에서 온 수많은 순례자들을 만났다. 마니차를 돌리며 옴마니벳메훔 진언을 되뇌이는 그들을 따라 묵묵히 수백개의 돌계단을 함께 올랐다. 순례의 행렬은 티베트 최고의 사원인 조캉 사원으로 이어졌다. 사원 앞 광장은 장엄하게도 오체투지의 물결이었다. 무릎부터 이마까지 온몸을 땅에 던지며 자비와 믿음의 길을 따라온 순례자들이 검은 뺨을 환희로 붉히며 마지막 예를 다하고 있었다. 라싸를 떠나 남부 티베트로 향했다. 풀 한 포기 자라지 않는 메마른 산들 아래 먼지와 바람만이 우르르 몰려다니는 벌판이 끝없이 이어졌다. 그 황량한 불모의 땅에도 양을 치고 야크를 기르고 자갈밭을 일궈 보리를 키우는 사람들이 있었다. 삶의 터전으로 삼기엔 더없이 강퍅한 이 척박한 땅에 진흙을 구워 집을 짓고 굴뚝에 연기를 피워올리는 티베트인들이 견뎌내야 할 시간의 무게가 나로선 가늠조차 되지 않았다.

하아~ 몇 발짝만 움직여도 숨이 차다. 여기는 해발 5200m EBC(에베레스트 베이스 캠프)의 텐트촌. 모든 이들이 잠든 새벽 2시. 입김이 허옇게 나오는 침낭 속에서 마감을 넘긴 <씨네21> 칼럼을 쥐어짠다. 문득 밖에서 어떤 소란이 느껴진다. 텐트를 나오자 수많은 별들이 웅성거림을 멈추고 일제히 내게로 얼굴을 들이민다. 말 그대로 숨이 턱턱 막힌다. 나는 깜짝 놀라 주변의 산소를 남김없이 끌어모은다. 아직 늦지 않았다. 내겐 티베트에서의 며칠이 더 남아 있다.